弘法大師様は月に九度(9回)お母様に会いに慈尊院に来られたところから、九度山町という名前がついたそうです。

和歌山県民はみんな知っている話で、お大師さまという偉い人でも母を大事にする気持ち、母を慕う気持ちはみんな一緒なんです。母をたづねて三千里、いい話ですが、県民なら九度山町の話と町石道20キロを歩いていた話をするだけで、もうお弘法さんのいい話ということで納得です。

この矢印の方向をみなさい、とあります

ほんとや!高野山が見える!お弘法様!

慈尊院さんの奥から階段を上がって119段いけばそこは丹生官省符神社です。

社務所で御朱印を買うと、後ろに矢印があってそこに立つと高野山が望める、というので言われるがままに立つと高野山見えました!これは嬉しい!

けど町石道20キロってあんなにも先か・・という遠い感も出ましてという感じです。

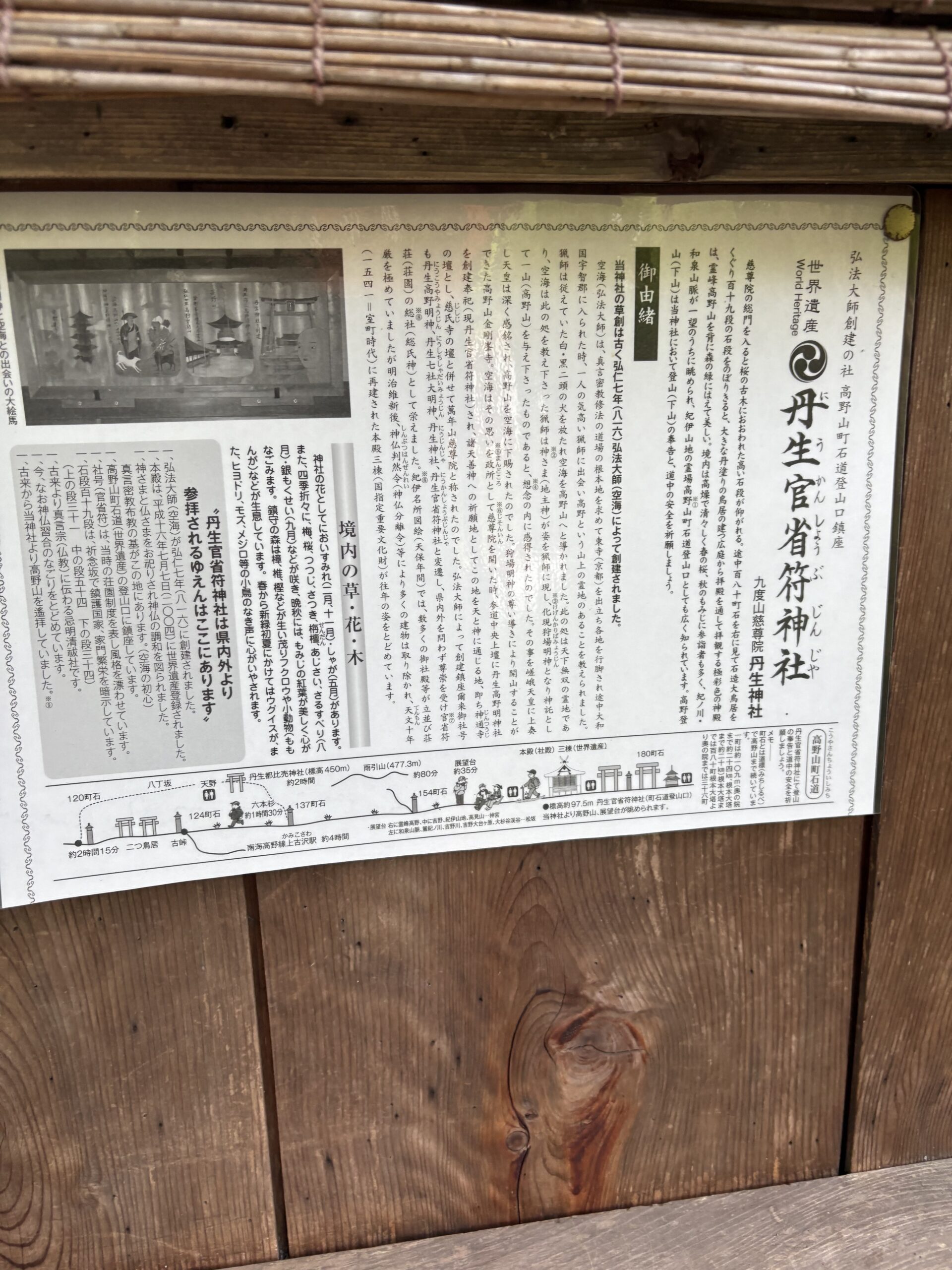

丹生官省符神社のご創建は古く、弘仁七年(816)弘法大師(空海)によって創建された神社、です。ここから179町石出てくるのですが、進んで高野山まで登っていくスタートです。

丹生都比売神社まででもだいたい1時間半から2時間くらいですが、こっちから進むとかなりハードです。

丹生官省符神社は世界遺産登録を受けています、

九度山慈尊院 丹生神社

慈尊院の総門を入ると桜の古木におおわれた高い石段が仰がれる。

途中百八十町石を右に見て石造大鳥居を くぐり百十九段の石段をのぼりきると、大きな丹塗りの鳥居の建つ広庭から拝殿を通して拝観する極彩色の神殿でけ は、霊峰高野山を背に森の縁にはえて美しい。境内は高燥で清々しく春の桜、秋のもみじに参詣者も多く、紀ノ川・ 和泉山脈が一望のうちに眺められ、紀伊山地の霊場高野山町石道登山口としても広く知られています。 高野登山(下山)は当神社において登山(下山)の奉告と道中の安全を祈願しましょう。

当神社の草創は古く弘仁七年(八一六) 弘法大師(空海)によって創建されました。

空海(弘法大師)は、真言密教修法の道場の根本地を求めて東寺(京都) を出立ち各地を行脚され途中大和 国宇智郡に入られた時、一人の気高い猟師に出会い高野という山上の霊地のあることを教えられました。

猟師は従えていた白・黒二頭の犬を放たれ空海を高野山へと導かれました。

此の処は天下無双の霊地であり、空海は此処を教え下さった猟師は神さま (地主神)が姿を猟師に現し、化現狩場明神となり神託とし一山(高野山)を与え下さったものであると、想念の内に感得されたのでした。

その事を嵯峨天皇に上奏し天皇は深く感銘され、高野山を空海に下賜されたのでした。

狩場明神の尊い導きにより開山することができた高野山金剛峯寺、空海はその思いを政所として慈尊院を開いた時、参道中央上壇に丹生高野明神社創建奉祀(現丹生官省符神社)され、諸天善神への祈願地としてこの地を天と神に通じる地、即ち神通寺とし、慈氏寺の壇と併せて萬年山慈尊院と称されたのでした。