奈良時代宝亀元年(770) の創立で現在のものは享保5(1720)年に再建された江戸時代中期 の寺院建築の代表的建造物であり、西国第三番札所である。

西国札所の中では最も大きいといわれ内陣の厨子の内深くに秘仏の本尊千手千眼観世音菩薩が祀られている。本尊の両側には侍者として28部衆、内陣の背面には裏観音、東には鬼子母神、西に不動明王、大日如来、魔大王、その他諸尊が祀られている。本堂の規模は外陣及び中陣は間口 (33.03m) 奥行 (12.12m) 内陣脇陣、 後陣は 間口 (23.93m) 奥行 (13.03m) 向拝は間口 (11.81m) 奥行 (4.15m) を有している。

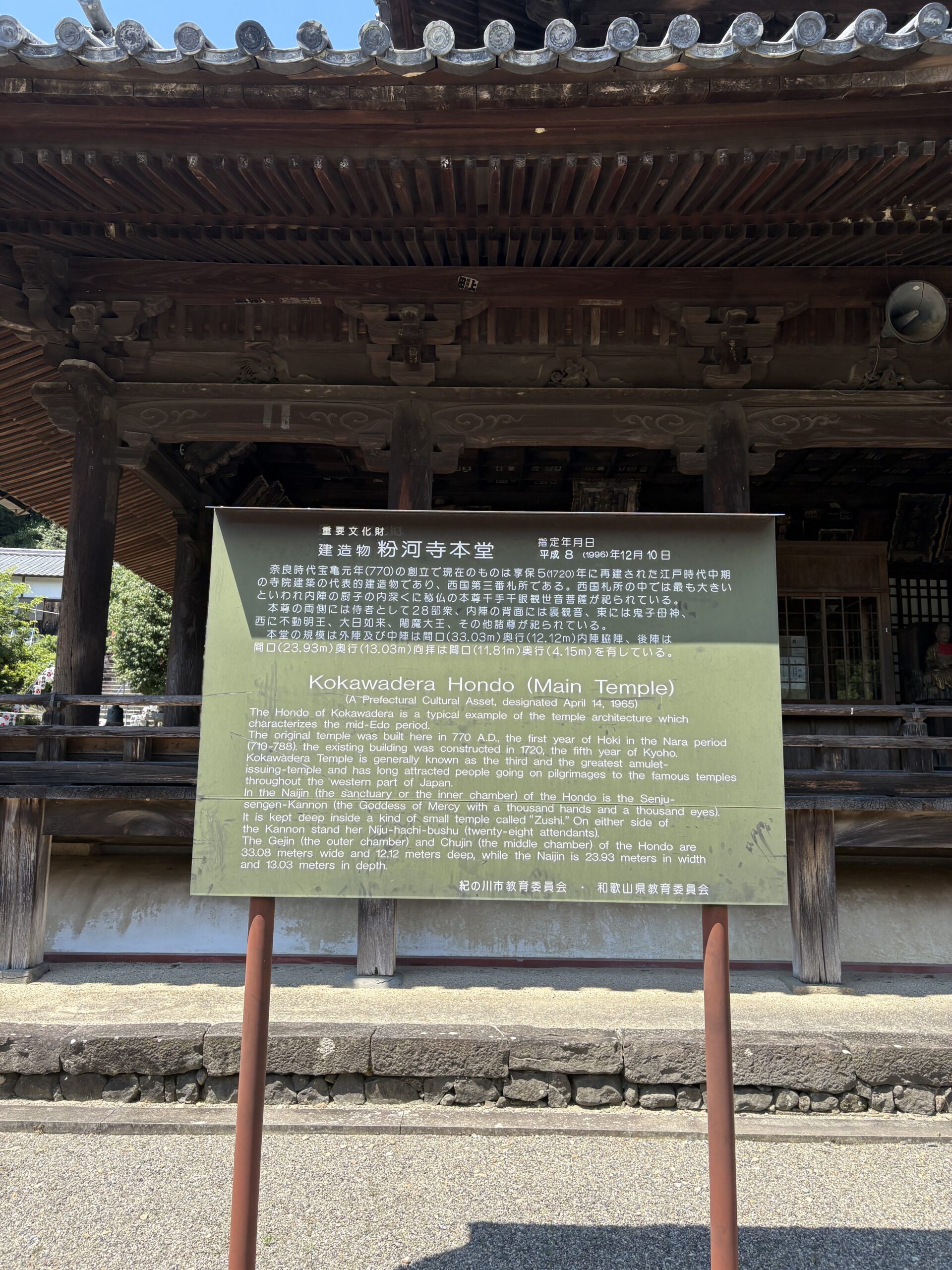

Kokawadera Hondo (Main Temple)

(A Prefectural Cultural Asset, designated April 14, 1965)

The Hondo of Kokawadera is a typical example of the temple architecture which characterizes the mid-Edo period.

The original temple was built here in 770 A.D., the first year of Hoki in the Nara period (710-788) the existing building was constructed in 1720, the fifth year of Kyoho. Kokawadera Temple is generally known as the third and the greatest amulet-

issuing-temple and has long attracted people going on pilgrimages to the famous temples throughout the western part of Japan.

In the Naijin (the sanctuary or the inner chamber) of the Hondo is the Senju- sengen-Kannon (the Goddess of Mercy with a thousand hands and a thousand eyes). It is kept deep inside a kind of small temple called “Zushi.” On either side of

the Kannon stand her Niju-hachi-bushu (twenty-eight attendants).

The Gejin (the outer chamber) and Chujin (the middle chamber) of the Hondo are 33.08 meters wide and 12.12 meters deep, while the Naijin is 23.93 meters in width and 13.03 meters in depth.

那智山青岸渡寺で西国三十三ヶ所を知り、花山法皇が2年で藤原氏から天皇を追い出され那智山で修業を行い、そして西国三十三ヶ所を再建したという話を知り、ようやく3か所目に来ることができました。那智山青岸渡寺、姫路書寫山圓教寺、そして紀伊の国粉河寺です。紀三井寺はすぐ行けるような気がしてると毎回スルーしてしまってるので今度立ち寄ります。