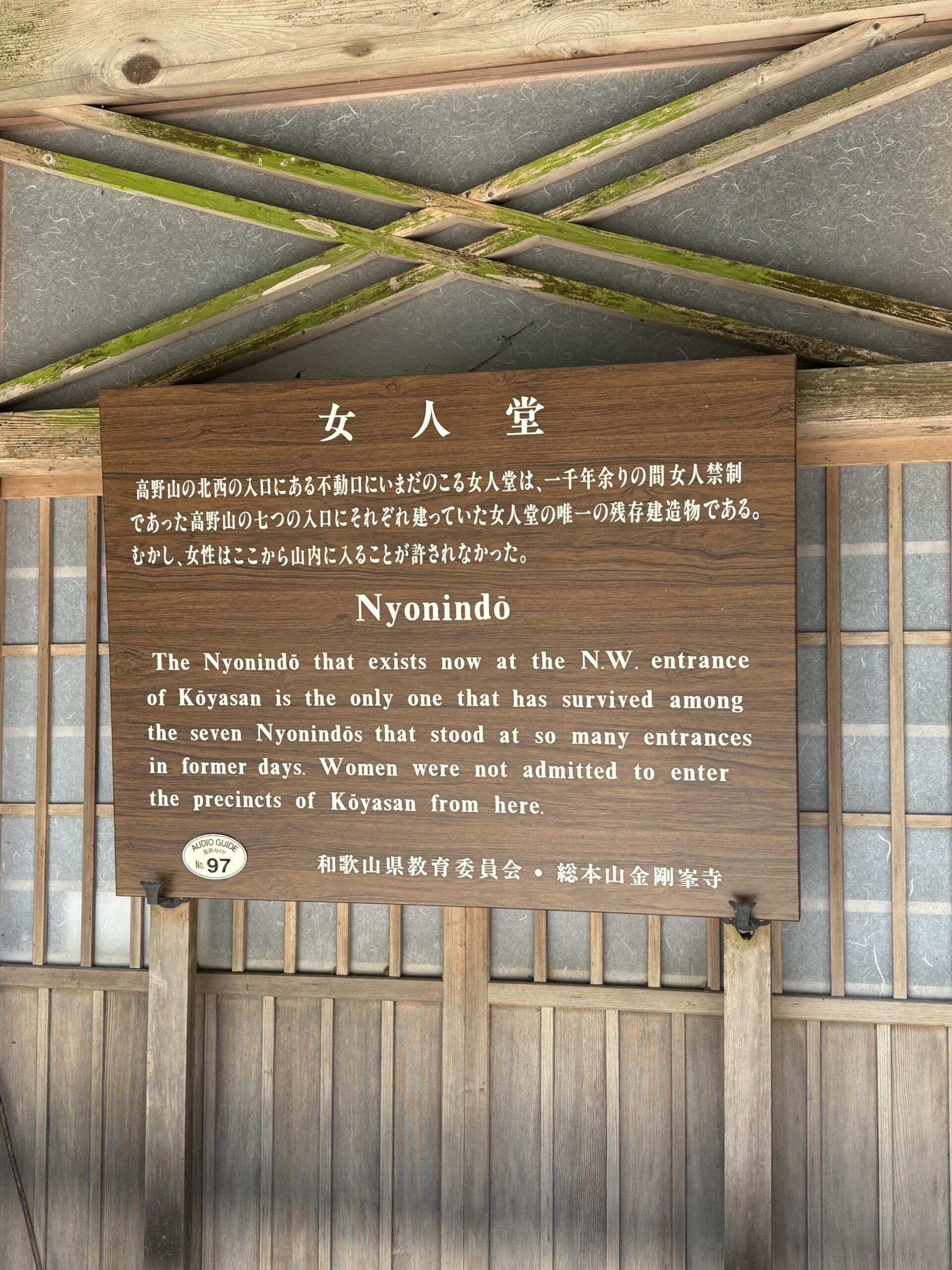

7つの女人堂のうち唯一現存している不動阪口女人堂、です。

京大坂道不動坂、高野山を目の前にして最大の難所でした。ケーブルカーがない昔はここを徒歩で上がっていたのですが沿道の史跡などはまだ残っています。

1872年(明治5年)、 明治政府によって女人禁制が解かれるまで、 女性は高野山内に入ることが叶いませんでした。 高野山に繋がる七つの古道の入り口には、女性のための参篭所 「女人堂」が設けられ、 参拝に訪れた女性はここで宿泊し、厳しい女人道を辿ったと謂われています。

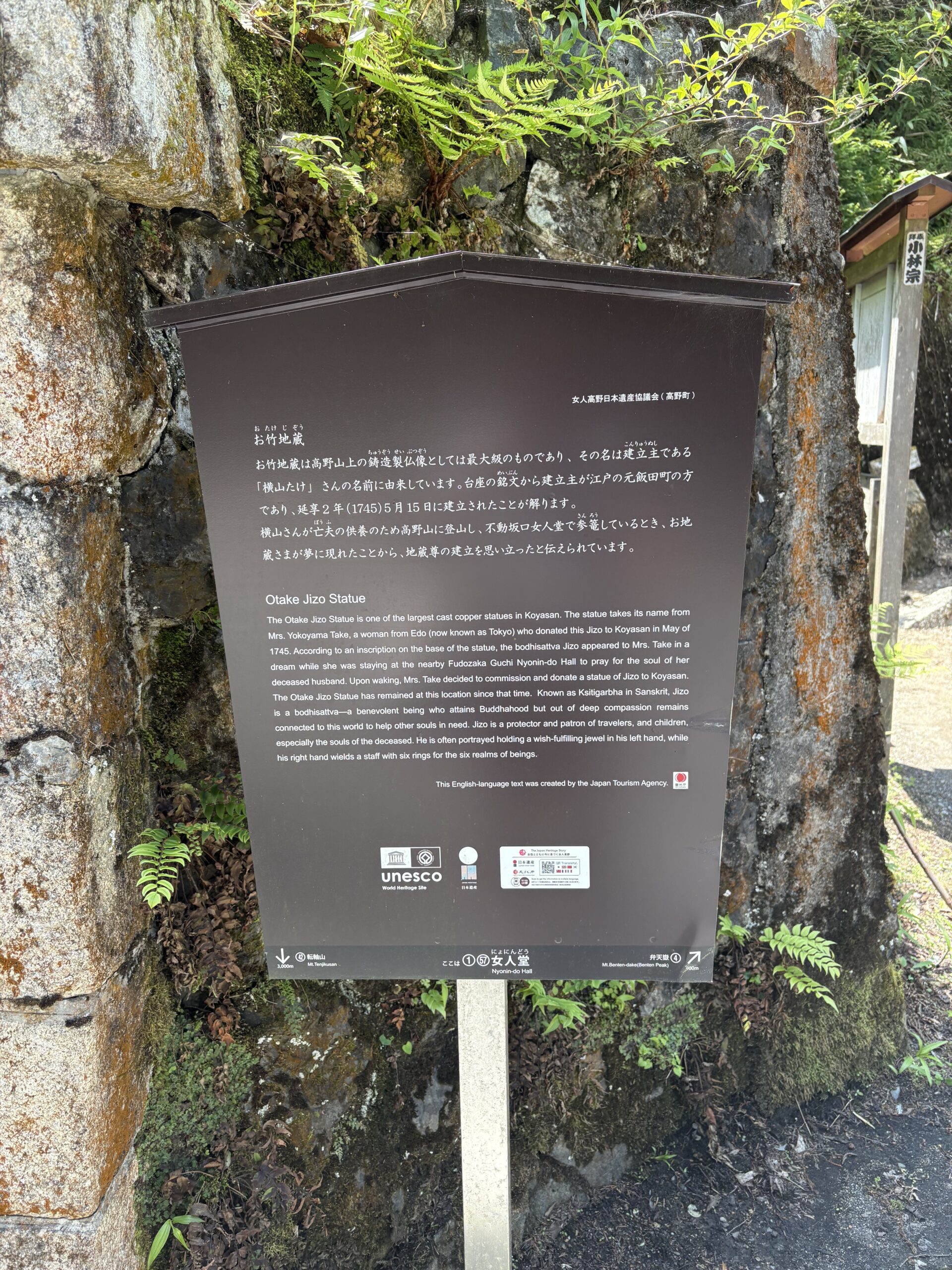

お竹地蔵は高野山上の鋳造製仏像としては最大級のものであり、その名は建立主である「横山たけ」さんの名前に由来しています。 台座の銘文から建立主が江戸の元飯田町の方であり、 延享2年(1745)5月15日に建立されたことが解ります。

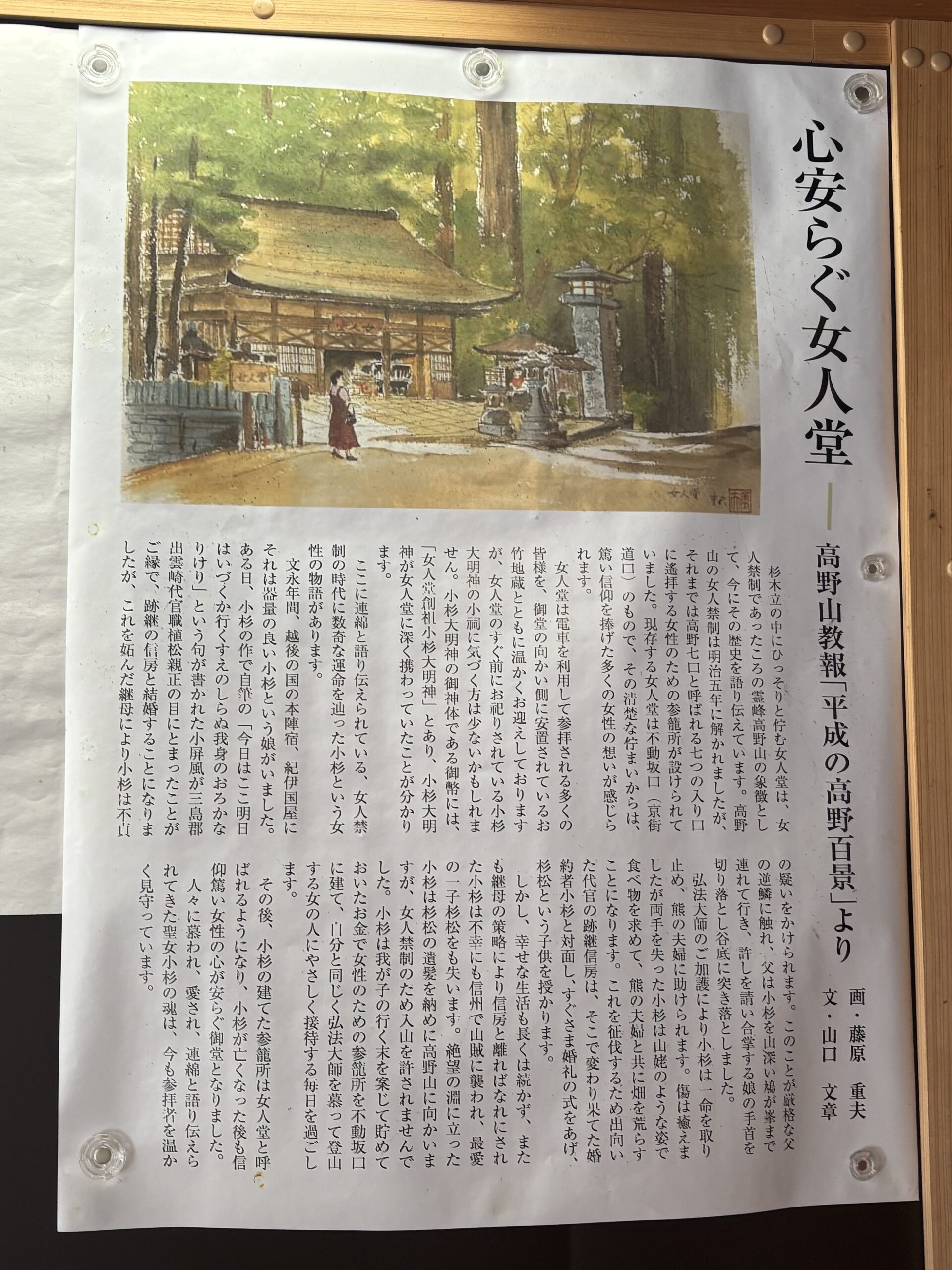

心安らぐ女人堂 高野山教報「平成の高野百景」より

杉木立の中にひっそりと佇む女人堂は、女人禁制であったころの霊峰高野山の象徴として、今にその歴史を語り伝えています。

高野山の女人禁制は明治5年に解かれましたが、それまでは高野七口と呼ばれる七つの入り口に遙拝する女性のための参籠所が設けられていました。

現存する女人堂は不動坂口(京街道口)のもので、その清楚な佇まいからは、篤い信仰を捧げた多くの女性の想いが感じられます。女人堂は電車を利用して参拝される多くの皆様を、御堂の向かい側に安置されているお竹地蔵とともに温かくお迎えしておりますが、女人堂のすぐ前にお祀りされている小杉大明神の小祠に気づく方は少ないかもしれません。小杉大明神の御神体である御幣には、「女人堂創礼小杉大明神」とあり、小杉大明神が女人堂に深く携わっていたことが分かり ます。

ここに連綿と語り伝えられている、女人禁制の時代に数奇な運命を辿った小杉という女性の物語があります。

文永年間、越後の国の本陣宿紀伊国屋に それは器量の良い小杉という娘がいました。 ある日、小杉の作で自然の「今日はここ明日はいづくか行くすえのしらぬ我身のおろかなりけり」という句が書かれた小屏風が三島郡出雲崎代官職植松親正の目にとまったことがご縁で、跡継の信房と結婚することになりましたが、これを妬んだ継母により小杉は不貞の疑いをかけられます。

このことが厳格な父の逆鱗に触れ、父は小杉を山深い鳩が峯まで連れて行き、許しを請い合掌する娘の手首を切り落とし谷底に突き落としました。

弘法大師のご加護により小杉は一命を取り止め、熊の夫婦に助けられます。傷は癒えましたが両手を失った小杉は山姥のような姿で食べ物を求めて、熊の夫婦と共に畑を荒らすことになります。これを征伐するため出向い代官の跡継信房は、そこで変わり果てた婚約者小杉と対面し、すぐさま婚礼の式をあげ、杉松という子供を授かります。しかし、幸せな生活も長くは続かず、またも継母の策略により信房と離ればなれにされ小杉は不幸にも信州で山賊に襲われ、最愛の一子杉松をも失います。

絶望の淵に立った小杉は杉松の遺髪を納めに高野山に向かいますが、女人禁制のため入山を許されませんでした。小杉は我が子の行く末を案じて貯めておいたお金で女性のための参麓所を不動坂口に建て、自分と同じく弘法大師を慕って登山 する女の人にやさしく接待する毎日を過ごします。その後、小杉の建てた参籠所は女人堂と呼ばれるようになり、小杉が亡くなった後も信 仰篤い女性の心が安らぐ御堂となりました。人々に慕われ、愛され、連綿と語り伝えられてきた聖女小杉の魂は、今も参拝者を温かく見守っています。

高野参詣道町石道が通る大門横には、龍神口女人堂が建てられていたこともあり、 大門口女人堂は、ここに設けられていたといわれています。

町石道の二十四町から左にそれ、 尾根筋を通る間道が

拓かれ、その間道と女人道が交差するのがこの場所で した。

現在は、 国道480号や町道大門高野山駅線などでその間道は分断され、往時を偲ぶことはできません。