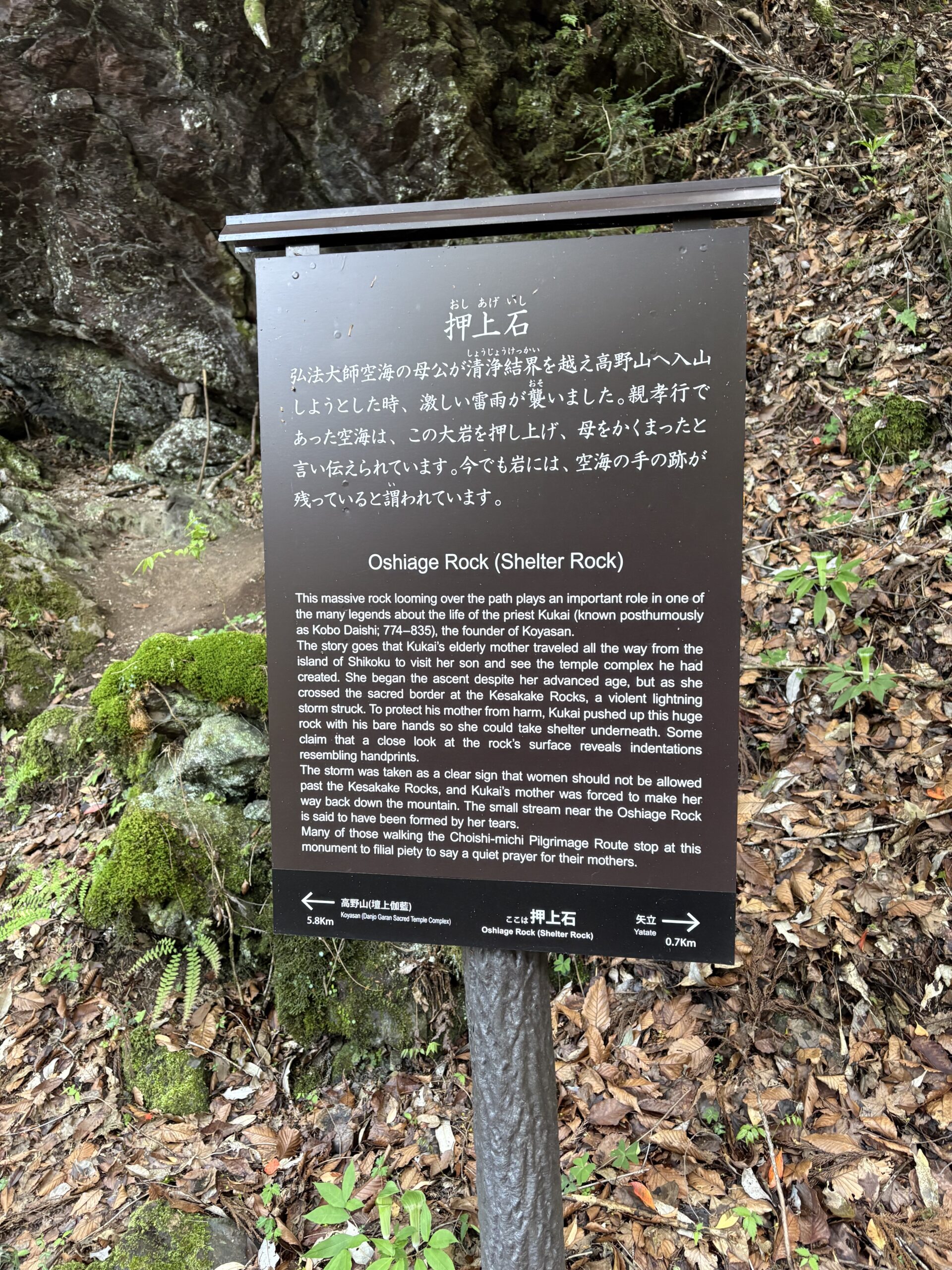

空海の年老いた母親が、息子の建造した寺院を見るためはるばる四国から空海を訪ねて旅してきました。母親は高齢であったにも関わらず山を登り始めましたが、袈裟掛石の清浄結界を過ぎたところで激しい雷雨に襲われました。母親を守るため、空海は母親がその下に隠れることができるよう、素手でこの巨大な岩を持ち上げました。岩の表面をよく見ると、手の跡に似ているへこみが見えるという人もいます。

この雷雨は、女性は袈裟掛石を超えてはならないという明白なしるしと受け取られ、空海の母は山を降りざるを得ませんでした。押上石近くの小川は、母の涙でできたと言われています。

町石道を行く人の多くは、この親孝行を象徴する石の前で立ち止まり、自らの母のために静かな祈りを捧げます。

立ち並ぶ180基の石柱(町石)は、いにしえから多くの人々を聖域へと導いてきました。世界遺産にも登録されている歴史ある高野参詣道の1つです。

立ち並ぶ180基の石柱(町石)は、いにしえから多くの人々を聖域へと導いてきました。世界遺産にも登録されている歴史ある高野参詣道の1つです。

慈尊院から根本大塔まで180町、町石1町が109mなので20キロ程度の距離になります。約22km・6時間35分なのでなかなかですし、丹生都比売神社に立ち寄るとまた距離が増えたりもします。

仏教では宇宙を形成する物質が「空・風・火・水・地」の5つの要素から成る、としまして、これらを宝珠、半月、円、方形にかたどったものが五輪塔です。

これは五輪塔です。

慈尊院で暮らす母に会いに、お弘法さんは月に9回はこの道を歩いて下山していたと言い伝えられています。「九度山」の由来です。