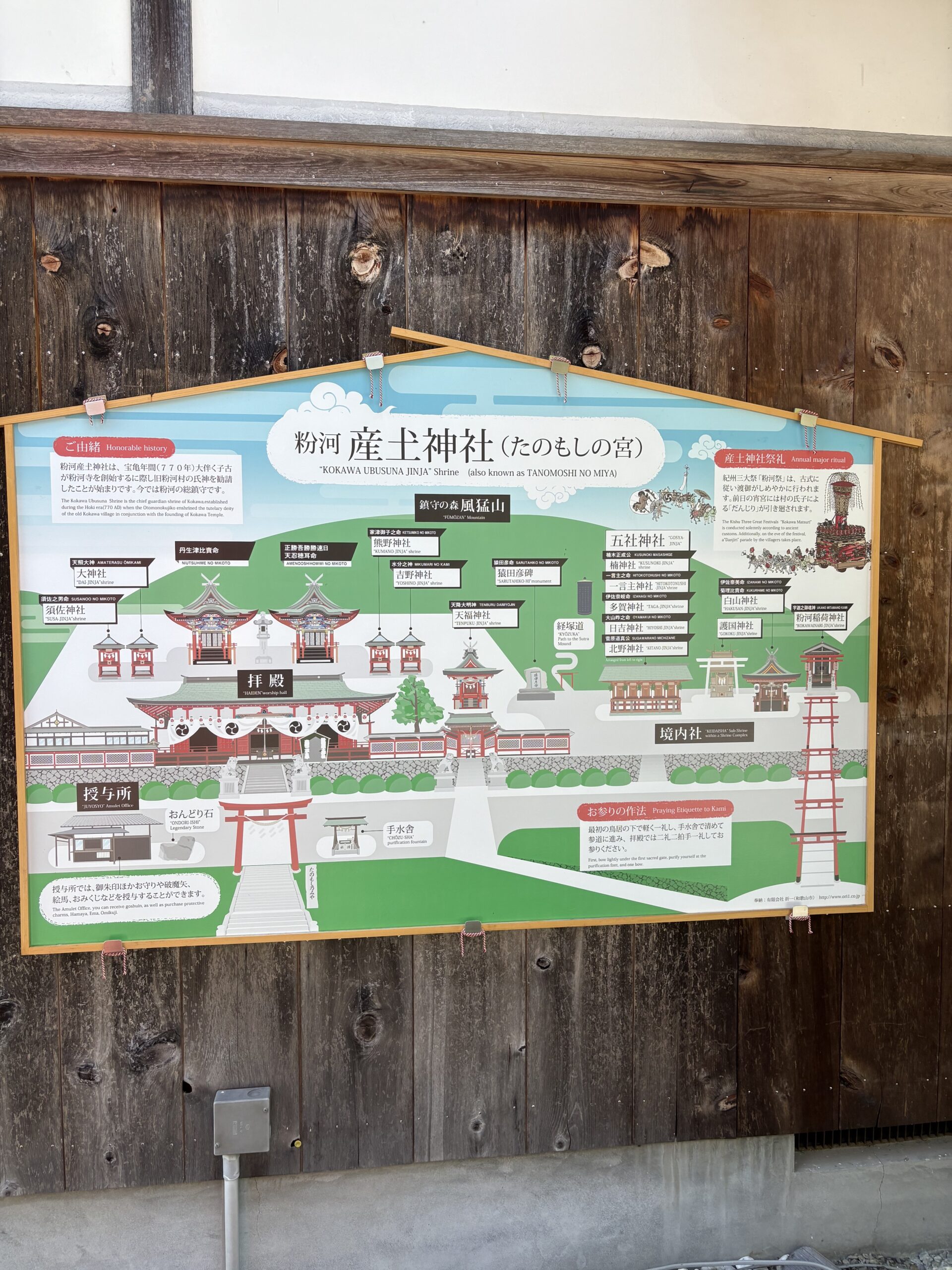

粉河産土神社「たのもしの宮」(頼母子之宮)です。

粉河寺本堂後方に鎮座する当社は鎮守神として天忍穂耳命、丹生津比命をまつ別名「たのもしの宮」と呼ばれています。

丹生津比賣命は、上丹生谷にある丹生神社より延暦年間(七八二八〇六)に、粉 河寺の創立者大孔子古の息子船主が粉河寺内に勧請したとされ、また、天之忍穂耳 命は同時期に東野にある王子神社から勧 請したと伝わります。戦国時代の粉河寺の境内を描いた「粉河寺参詣曼荼羅」には、当地に六つの社が描かれており「六社壇」と呼ばれています。また 「平家物語」には「霊験無双之六祠」と六つ祠(丹生大明神社、若一王子権現、伊勢大 神宮、熊野権現、吉野三十八所、三百余社) があったことが記されています。

粉河祭についてですが、粉河産土神社の祭礼、粉河祭です。粉河祭の起源は、平安時代初期に遡ります。具体的には、粉河産土神社が創建された延暦年間(780年頃)に始まったとされています。この祭りは、紀州三大祭の一つとして知られ、地域の伝統行事として長い歴史を持っています。粉河とんまか通り周辺では、車両の進入が禁止されます。紀州三大祭「粉河祭」は、古式に従い渡御がしめやかに行われます。前日の宵祭には 村の氏子による「だんじり」が引き廻されます。

頼母子講とは日本史で学びましたが、民間の互助的金融組織のこと。頼母子=相互扶助を意味するので、粉河産土神社を中心に相互扶助で助け合う精神があったのかなと思います。

ちなみに和歌山三大祭の1つは田辺祭、地域のお祭りにはいろんな特徴があって楽しいですし、お祭りは1年に1回あっていろんな方が協力し合う行事でもあるので、町々に個性的な出し物があったり子供たちには子供たちの行う何かがあったりなど、楽しいものだったりします。今思えば田辺祭の流鏑馬なんか小さい小学生か中学生しかできないので、やれる子はいいなと感じます。

まつりは祀ろう、神仏をまつる行為や、そのための儀式であって、神仏や祖先を儀式によって敬い、慰め、崇めるという意味だそうですが、

「神は人の敬によって威を増し、人は神の徳によって運を得る」

神さまと人とは一方通行ではなくお互いがお互いを高めあう存在、と言われますがこれは納得します。まつりはその機会の1つであって、お祭りを通じて神様に感謝をして氏子みんなや地域の発展や人々の幸福を願うもの、と思っています。子供にとっては金魚すくいがお祭りと思ったりしますが、獅子舞があって笠鉾があってだんじりがあって太鼓や笛があって、演奏するほうも見るほうもみんな楽しそうで。

和歌山でも田辺でも大阪でも、盆踊り大会、供養花火大会に大きなお祭り小さなお祭り夏祭りに秋祭りもたくさんあり、那智の火祭のような特徴的なお祭りもありますが、お祭りがいいな思うのはそういうところです。

南森町駅から1時間ちょっと、結構近いです。