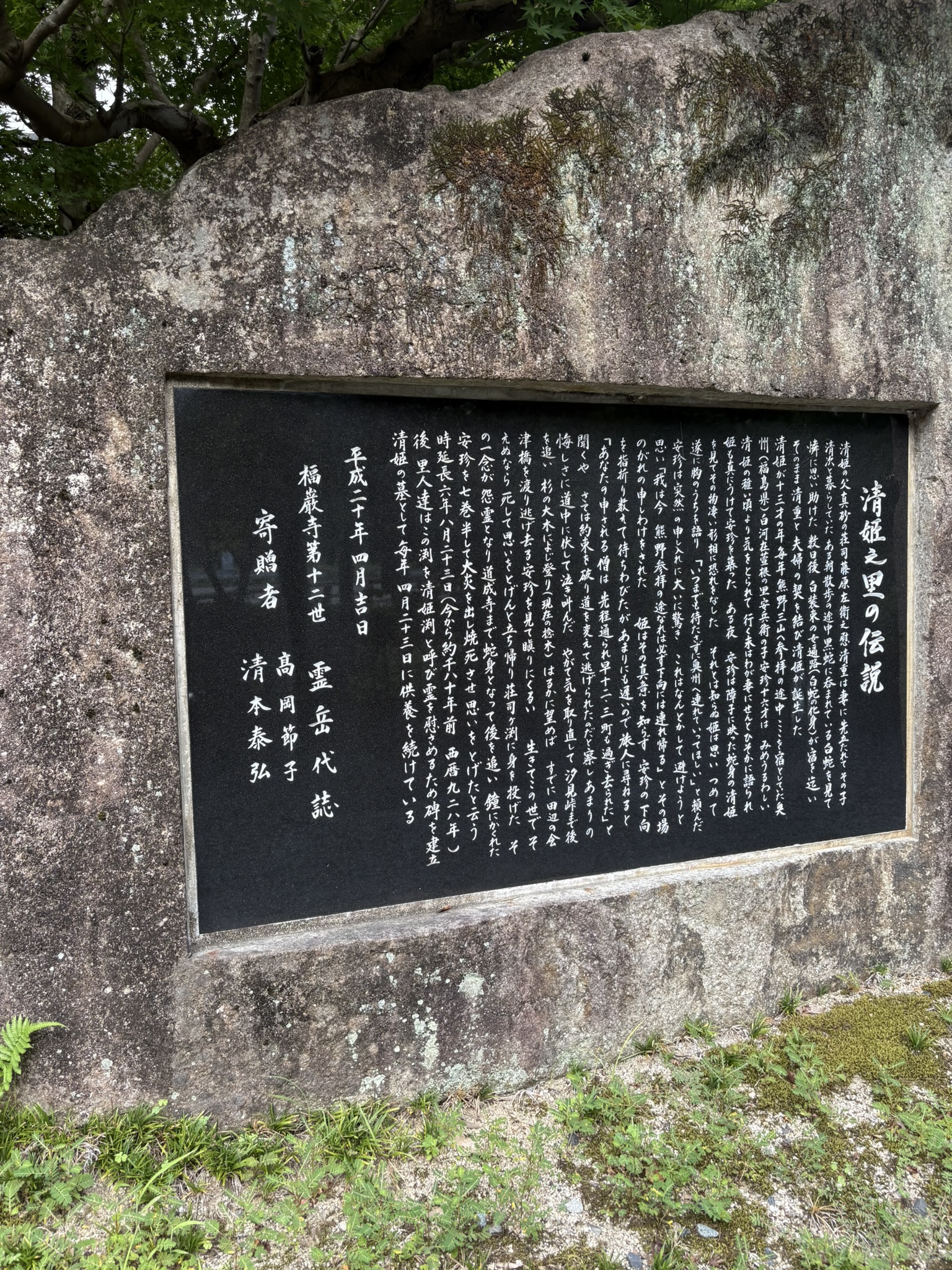

清姫之里の伝説

清麺の父真砂の荘司藤原左衛慰清重は妻に先立たれてその子清次と暮らしていた。

ある朝散歩の途中黒蛇に呑まれている白蛇を見て、隣に思い助けた数日後、白装束の通路(白蛇の化身)が高いそのまま清重と夫婦の契を結び清姫が誕生した。清姫が十三才の年毎年熊野三山へ参拝の途中を宿としていた奥州(福島県) 白河在萱根の里安兵衛の子、安珍十六才はみめうるわしい、清板の頃より気をとられて行く行くはわが妻にせんとひそかに語られ、真にうけて安珍を慕った。ある夜安珍は障子に歌った蛇身の清姫を見てその物凄い形相に恐れをなした。

それとは知らぬは思いつめて、遂に胸のうちを語り「いつまでも待たさずに奥州へ連れていってほしい」と頼んだ。

安珍は突然の申し入れに大いに驚き、これはなんとかして避けようと思い「我は今熊野参拝の途なれは必ず下向には連れ帰る」とその場のれの申しわけをされた。

清姫はその真意を知らず安珍の下向を指折り数えて待ちわびたが、あまりにも遅いので旅人に尋ねると「あなたの申される僧は先程通られ早十二・三町も過ぎ去られた」と聞くや さては約束を破り道を変えて逃げられたのだと察しあまりの悔しさに道中に伏して泣き叫んだ。

やがて気を取り直して汐見峠手後を追い杉の大木によじ登り(現在の捻木)はるかに望めば すでに田辺の会津橋を渡り逃げ去る安珍を見て繰りにくるい 生きてこの世でそぬなら元して思いをとげんと立ち帰り荘司ヶ渕に身を投げた。その一念が怨霊となり道成寺まで蛇身となって後を追い鎧にかくれた。安珍を七巻半して大夫を出し焼死させ思いをとげたと云う。

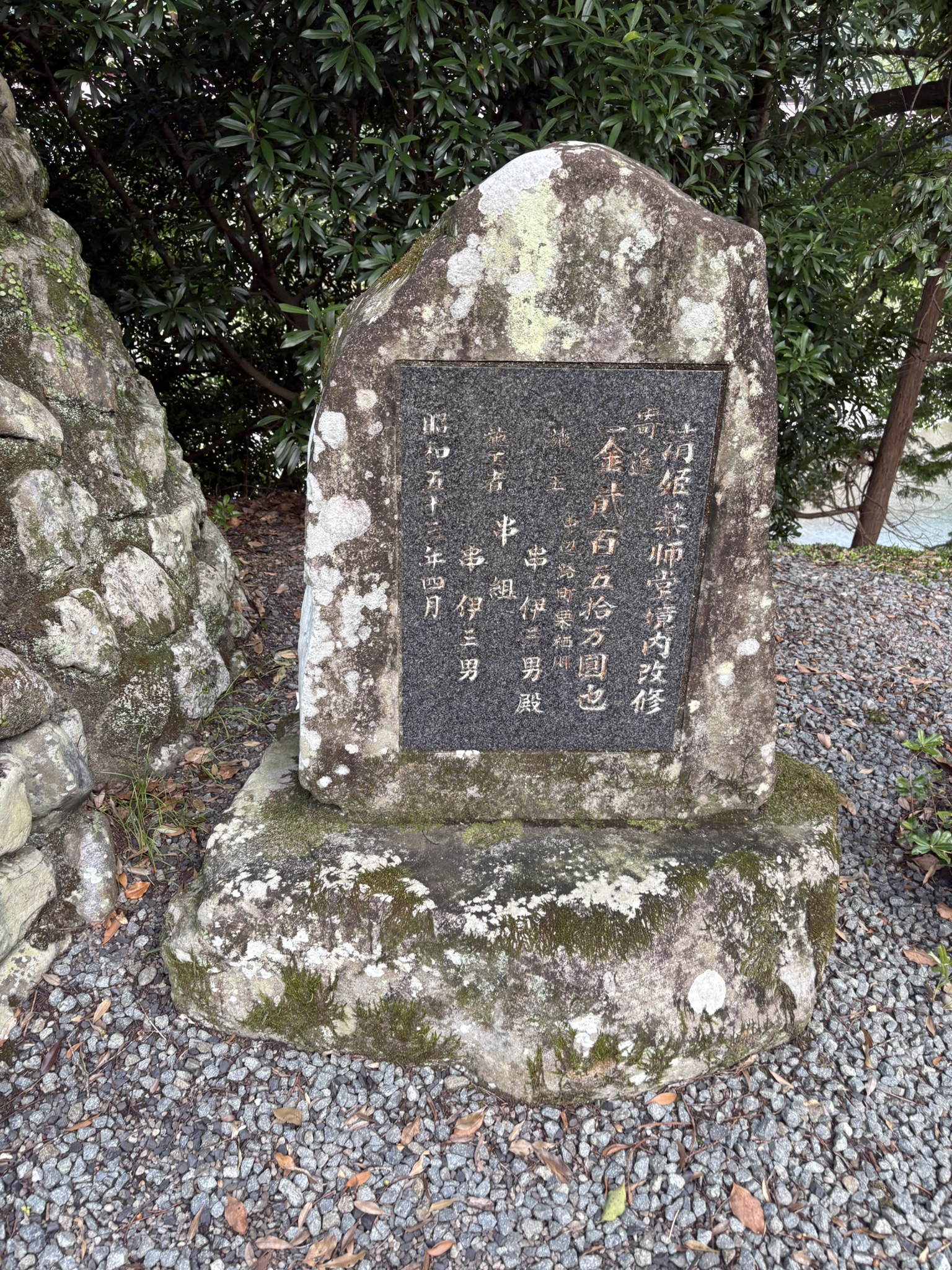

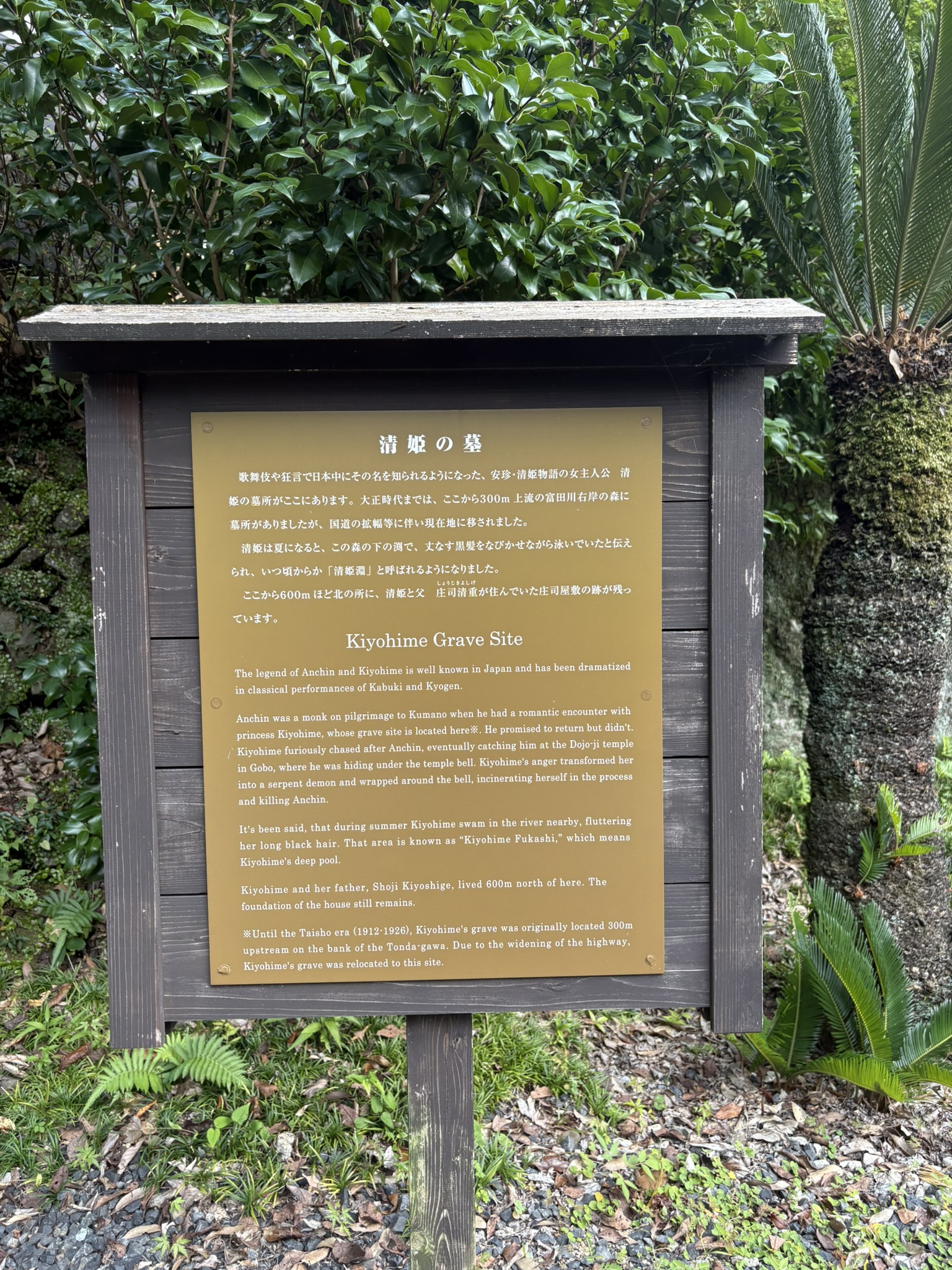

時延長六年八月二十三日(今から約千八十年前 西暦九二八年) 後 里人達はこの渕を清渕と呼び霊を慰さめるため碑を建立 清姫の墓として毎年四月二十三日に供養を続けている。

ちょっと小さい時に紙芝居と聞いた話と違う気もしますけど、まあ清姫さんが怒って龍になって炎を吐いたなど描写はなんとなく記憶に残っています。

そんなわけで、北郡越を過ぎて歩いてくると清姫の墓があるのでお参りして中辺路を進みます。