熊野本宮大社目の前、祓殿王子社跡です。

発心門王子、水呑王子、伏拝王子、祓所王子の順で、ここまで歩き、目の前は本宮大社、そして大斎原までもうそこです。

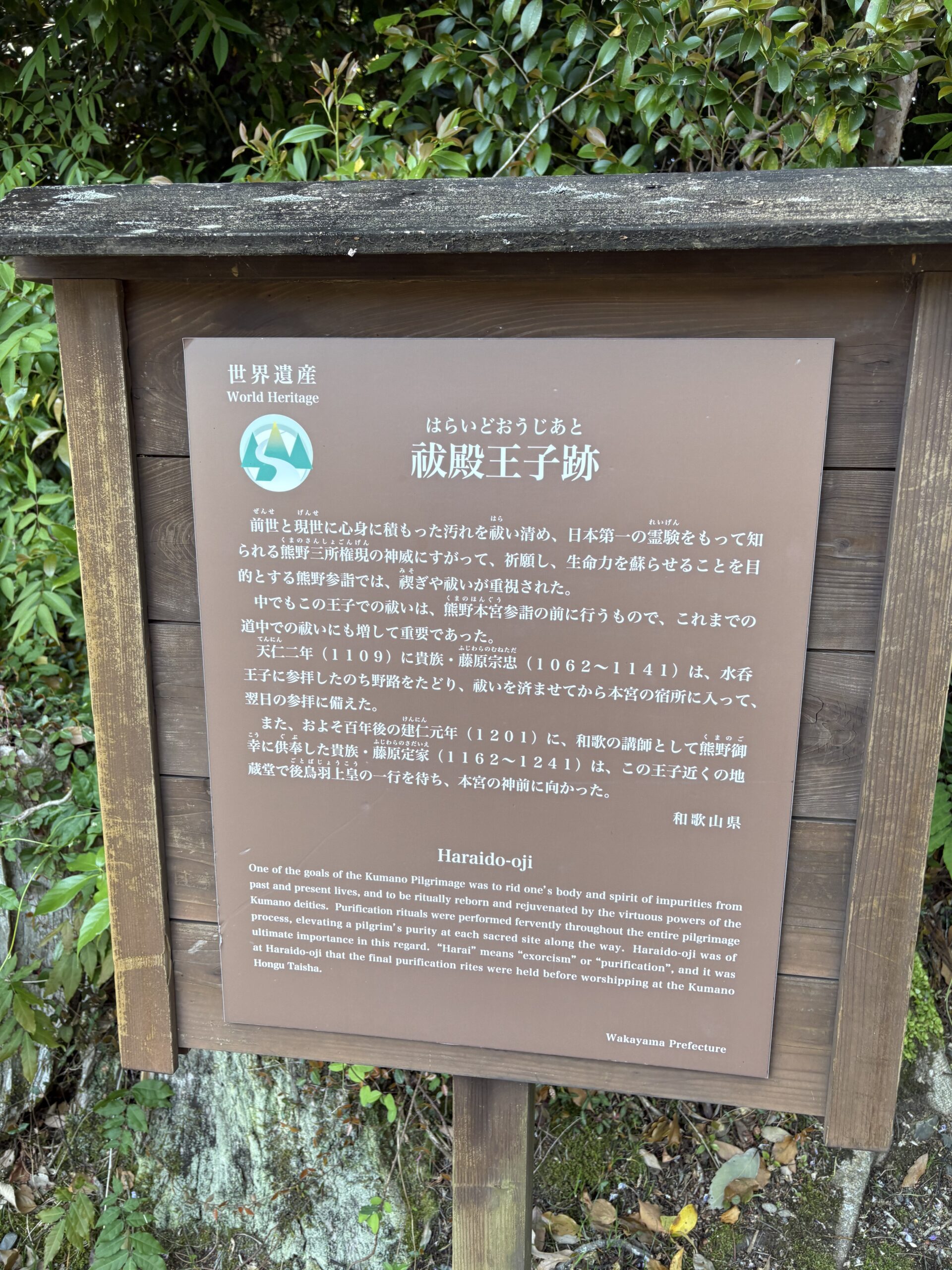

前世と現世に心身に積もった穢れを祓い清め、日本第一の霊験をもって知られる熊野三所権現の神威にすがって、祈願し、生命力を蘇らせることを目的とする熊野参詣では、禊ぎ(みそぎ)や祓い(はらい)が重視された。

中でもこの王子での祓いは、熊野本宮参詣の前に行うもので、これまでの道中での祓いにも増して重要であった。

天仁二年(1109)に貴族・藤原宗忠(1062~1141)は、水呑王子に参拝したのち野路をたどり、祓いを済ませてから本宮の宿所に入って翌日の参拝に備えた。

また、およそ百年後の建仁元年(1201)に、和歌の講師として熊野御幸に供奉した貴族・藤原定家(1162~1241)は、この王子近くの地蔵堂で後鳥羽上皇の一行を待ち、本宮の神前に向かった。

ツアー客がスタンプ押すので列を並んでいたのですが、これもまた令和の形です。

熊野楽しいので今からは那智の滝かと思いますが、帰りはまぐろたらふく食って温泉入ってもらえればと思います、ええところです。

瀞峡めぐり川舟クルーズもいいですし、紀の松島船もおすすめです。

どうでもいい話ですが、後白河法皇などの貴族の政治が終わってしまい、後醍醐天皇も頑張ったので大塔宮=護良親王などが田辺に来てたわけですが、ここから室町、戦国、江戸となって熊野詣は廃れてしまいました。

また明治時代の神仏分離なんかもあって、王子自体よくわからんみたいになってしまってるのも致し方なかったと思います。大阪市内だと阿倍野王子神社あるので残ってるのもあるのですが、田辺市の万呂王子は梅畑の中だし。

まあいろいろ時代はあるので。

これが後醍醐天皇、ゴダイゴって名前を知ったのは大人になってからですが、気付くことは何でも多々あります。