この石碑が直筆を参考にしたのものだそうです、菊の花を使用した家紋は天皇家の象徴、楠木正成の忠義に感謝して、後醍醐天皇は正成に菊の紋を下賜したそうですが、恐れ多くて菊水にしたそうです。

※ 下賜した = 上の人が下の人にあげる様子

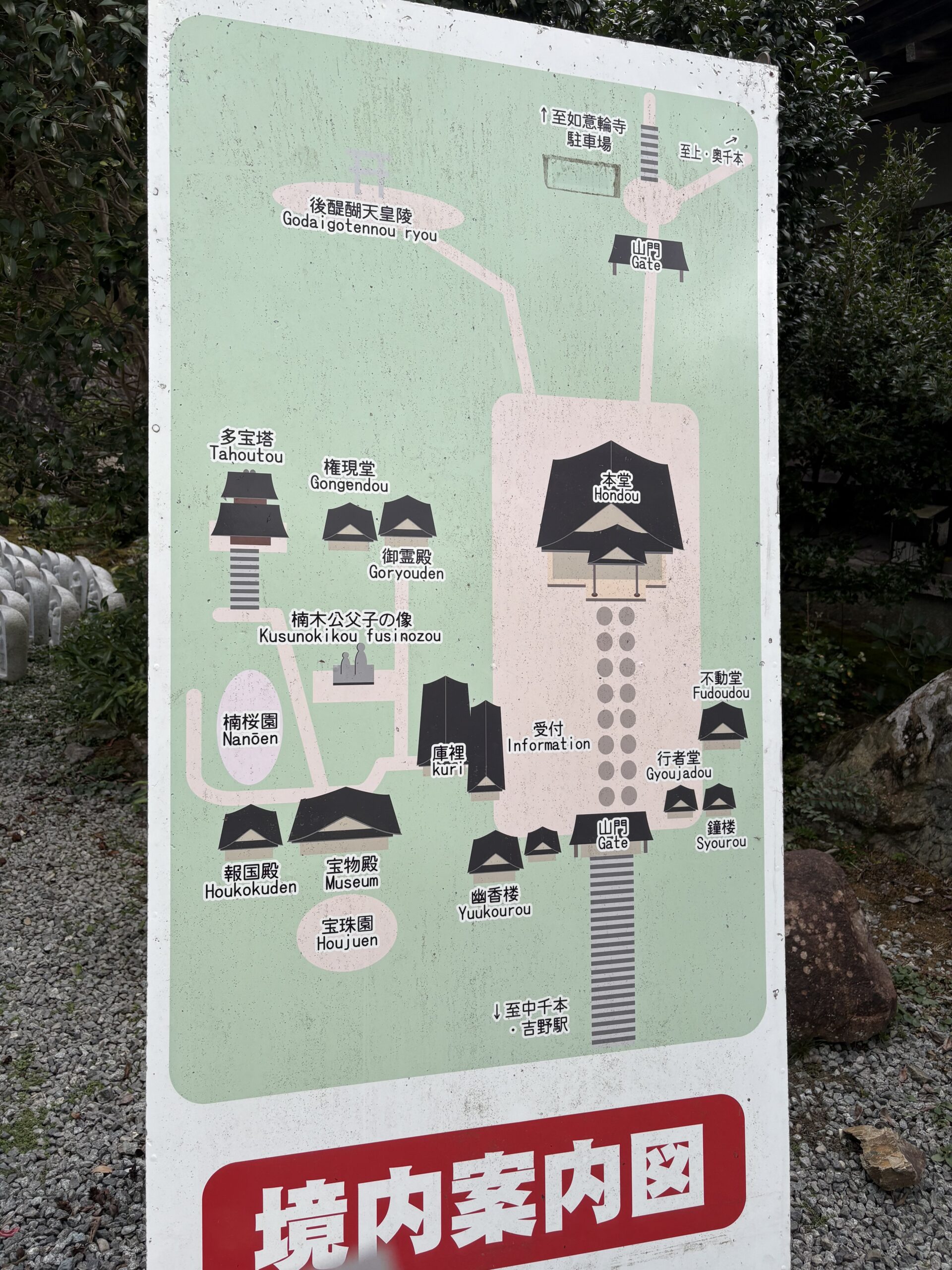

如意輪寺

北条幕府を倒し、建武中興を成しとげた後醍醐天皇は、足利氏との争いのため京都を逃れ、吉野山へ行幸以来四年間、吉野の行宮に過ごされました。延元四年(一三三九) 病床に就かれ「身は仮へ南山の苔に埋まるとも魂魄は常に北 (京都)の天を望まん」と都をあこがれ遂に崩御されました。天皇の遺骸をそのまま北向きに葬ったのが塔尾陵です。次帝後村上天皇の正平二年 (三四七) 十二月楠木正行公の一族郎党百四十三人が、四条畷(大阪府)の決戦(足利の武将高師直との戦)に向うにあたり、吉野の皇居に天 皇と今生の別れを告げ、先帝の御陵に参拝の後、如意輪堂に詣で皆を切って仏前に奉納、過去帳に姓名を記し最後正行公は、鏃をもって御堂の扉に

かえらじと かねておもへば 梓弓 なきかずにいる 名をぞとどむる

辞世の句を残して四条畷に向いましたが衆寡敵せず、弟 正時と共に最期をとげました。現在の建物は、約三百五十年前の再建で正行公の歌をとどめた扉は寺宝として、宝物殿に保存されています。正行公は若干23歳でした

楠木正成の長男が楠木正行公で、足利尊氏軍との四条畷の戦に際し、最後の戦いとの覚悟の上、如意輪寺に詣で正面の扉に鏃(矢の先)で辞世の句を記しました。

その刀で書いた辞世の句が、

かえらじと かねて思へば 梓弓 なき数にいる 名をぞとどむる

=もう生きて帰らないとかねてから決意しているので、死者の仲間入りをする自分達の名を書き残しておく

またこの時に正行公と従う143人が奉納した髻が、御陵の西に埋められ楠塚とよばれましたが、現在の地に移転改葬され正行の髻塚として祀られています。

正平3年正月5日。四條畷の戦いは早朝よりはじまり、夕刻にまで及びます。敵将高師直の軍勢約5万、味方は5千、一気に本陣に向かい、師直の首を斬りましたが影武者の首でした。七度空に投げ上げ残念がります。遂に弟正時と差し違えて討死にします。時に正行23才、正時21才でした。

あと句を書かれた扉は 宝物殿に展示されてありそこは撮影禁止です。

野崎の四条畷神社におまいりし、島本駅出てすぐの公園で桜井の別れの銅像を見学し、神戸の湊川神社で大楠公をしっかりおまいりしてからの、今ここの如意輪寺なので直筆、直刀の辞世の句を書いた扉はいろんな思いがこみ上げてくるものです。大塔宮の身代わりとなった村上義光公、そして後醍醐天皇に小楠公、また来ます。