野中の一本杉がある継桜王子、ここから熊野本宮大社までは22キロなので、朝7時出発くらいで出れば1日で制覇可能です。

ちなみに、「秀衡桜」の伝承から「継桜王子」になったとされています。

野中地方の氏神として知られる王子で、社殿は石段の上の高台にありますので、まあまあ息が切れます。

なんといっても継桜王子は、

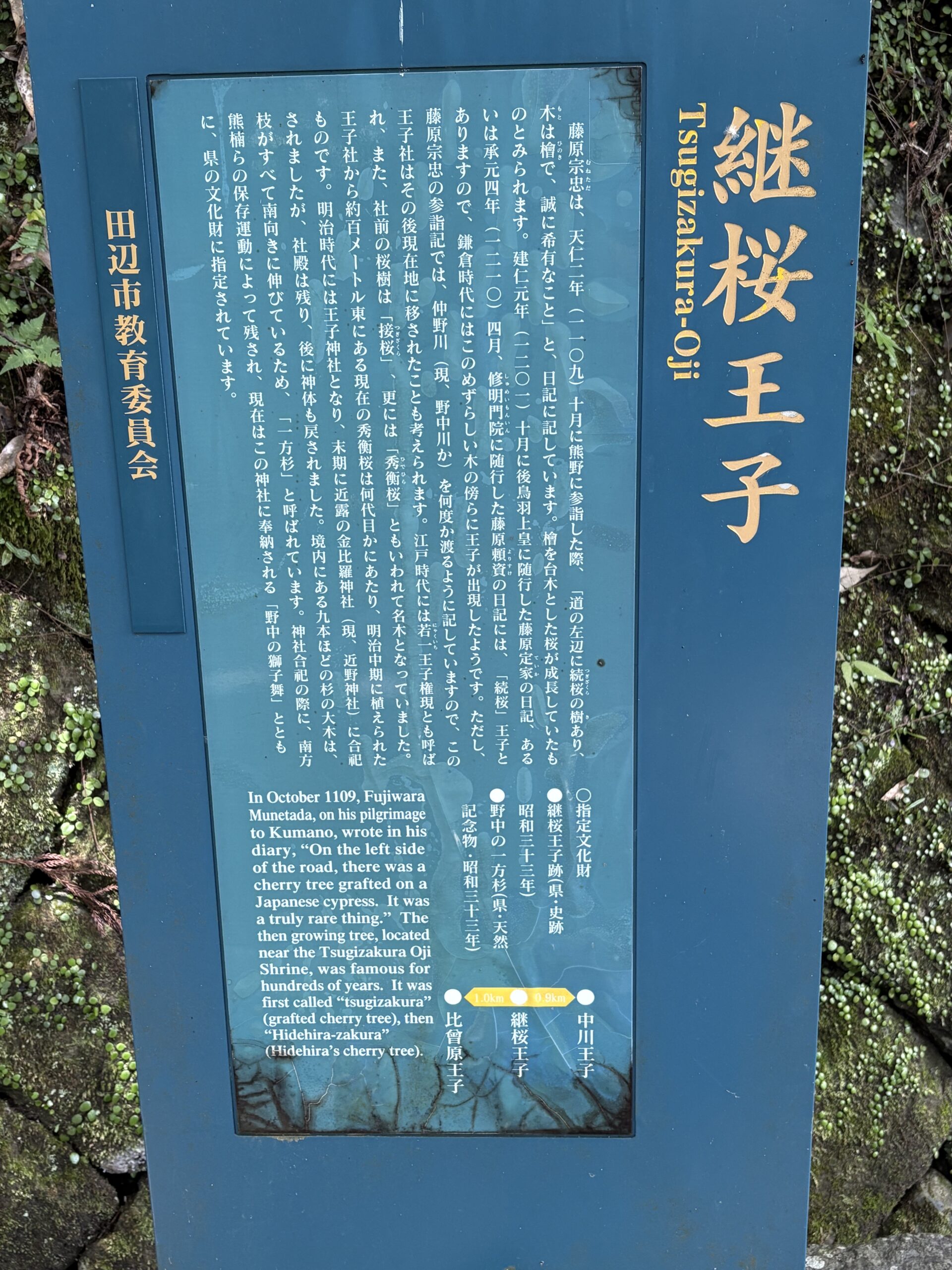

『熊野御幸記(くまのごこうき)』に記載があり、天仁2年(1109年)の『中右記』に「道の左辺に続桜樹あり、本は檜(ひのき)なり」と記されています。

※ 熊野御幸記 = 後鳥羽上皇の熊野御幸に随行した藤原定家(新古今集選者の一人)の旅行記の原本です、まあまあお酒飲まされてしんどいのに塩垢離するからお前も来いや、と呼ばれて大変だよ~みたいな話を書いているこの熊野御幸記、ですが、後鳥羽上皇が来いと言われれば藤原定家も無視できないというので、お立場は今も昔もいろいろあるんです。

『中右記』(ちゅうゆうき)は、藤原宗忠が寛治元年(1087年)から保延4年(1138年)まで書いた日記でして、熊野旅行の話もあってそこには継桜王子の名前が出てくるという内容です。

継桜王子の雰囲気もいいのですが、なんといっても野中の一本杉と言われるように、他の王子跡には見られない巨樹・老樹が迫力あって目を奪われます。

最大のものは目通りの幹周りが8メートルにもなりまして、、神厳(しんげん)さがあるので、なんか落ち着くんです。この木々たちは、日照などの関係で全て一様に南東方向の「那智の滝方面」にのみ枝を大きく伸ばしているため、「一方杉」の名がついています。

杉の巨樹が一方に長く枝を伸ばしている状態は壮観であり生態学的にも貴重だそうですが、継桜王子の野中の一本杉、闘鶏神社のクスノキ、玉置神社の大木・神代杉、歴史分からなくてもこの巨樹・老樹を見るだけで人間の寿命が80年ぽっちで全てはうたかたの春の夜の夢の如し、に感じることができます。